Hydrazinsulfat (bzw. Hydraziniumsulfat, N2H5HSO4) ist ein nützliches Salz des Hydrazins, welches um einiges sicherer zu handhaben ist als die freie Base. Die Synthese von Hydrazinsulfat kann in einer Vielzahl von Varianten durchgeführt werden, unter anderem ausgehend von Harnstoff mit Natriumhypochlorit oder -bromit, von Ammoniak mit Wasserstoffperoxid oder Natriumhypochlorit, oder ausgehend von Chloroharnstoff. Aus dem Reaktionsgemisch kann das Hydrazin mit Schwefelsäure als Hydrazinsulfat gefällt werden, andernfalls kann es mit Aceton oder Butanon extrahiert werden.

Dieser Artikel basiert auf den Videos von NileRed und Chemplayer und geht von Harnstoff und Hypochlorit aus.

Geräte:

Heizrührer, Rührfisch, 1000 mL Erlenmeyer, Bechergläser, Uhrglas, Frischhaltefolie, Destillationsapperatur

Chemikalien:

Natriumhypochlorit (DanKlorix, etwa 3-5% NaOCl)

Wasser (demineralisiert/destilliert)

Natriumhydroxid

Butanon (MEK)

Kaliumcarbonat (optional)

Schwefelsäure (38%ig)

Gelatine

Waschbenzin

Ethanol (Spiritus, vergällt)

Hydrazin

Methylethylketazin

Hydrazinsulfat

Hinweis:

Hydrazin ist flüchtig und stark giftig. Die Zwischenprodukte sind hinsichtlich ihrer Gefahr unzureichend untersucht, sind aber wahrscheinlich stark giftig. Die Synthese neigt zum Schäumen. Ausreichend Platz im Reaktionsgefäß lassen! Luftkontakt der Hydrazinlösung vermeiden. Unbedingt draußen oder in einem Abzug arbeiten! Eine Atemschutzmaske ist ebenfalls empfehlenswert, falls die Reaktion überschäumen sollte.

Durchführung:

0,75 g Gelatine werden in 30 mL dest. Wasser aufgelöst und anschließend zum Sieden erhitzt. In dieser Lösung werden 22 g Harnstoff aufgelöst (durch den endothermen Lösevorgang kühlt die Lösung ab) und die Lösung auf Zimmertemperatur abgekühlt. Getrennt davon werden in einem 100 mL Erlenmeyer 32 g NaOH in 40 mL dest. Wasser gelöst. Die Lösung wird anschließend stehengelassen, bis sie sich etwas abgekühlt hat. Diese Lösung wird in 625 mL 4%ige Natriumhypochloritlösung in einem 1000 mL Erlenmeyer gegossen.1 Es ist besser, einen größeren Kolben (besser noch ein Becherglas) zu benutzen, falls die Lösung später stark schäumen sollte. Im Eisbad wird die Lösung nun auf 8 °C abgekühlt.

Wenn die Hypochloritlösung kalt genug ist, wird sie stark gerührt und die Harnstofflösung wird mit einem Mal hineingegossen. Der Kolben wird mit etwas Folie und einem Uhrglas abgedeckt. Die Lösung wird von den vielen kleines Gasblasen zunächst weiß und undurchsichtig, nach kurzer Zeit zeigt sich ein weißer Schaum auf der nun leicht gelblichen Lösung. Wenn kaum noch Gasblasen zu sehen sind (kann zehn bis zwanzig Minuten dauern) wird die Lösung nun auf etwa 85 °C erhitzt, wobei die gelbe Farbe stärker wird und wieder verblasst. Nach etwa 3-5 Minuten ist die gelbe Farbe größtenteils verschwunden und die Schaumbildung hat ebenfalls aufgehört.

In einem Kaltwasserbad wird die Lösung dann so weit gekühlt, bis sie unter etwa 50 °C warm ist. 50 mL MEK werden hinzugegeben, der Kolben wird wieder mit Folie verschlossen und der Inhalt gut vermischt. Es bilden sich zwei Phasen aus. Die Lösung wird für mindestens zwei Stunden gerührt, besser wären wahrscheinlich mehr. Zur besseren Phasentrennung kann etwas Kaliumcarbonat dazugegeben und gelöst werden, was aber hier nicht getan wurde. Im Scheidetrichter wird die obere organische Phase abgetrennt, sie enthält das Methylethylketazin und ausgesalzenes MEK. Um noch mehr Ketazin zurückzugewinnen, wird die wässrige Phase zwei Mal mit etwa 40 mL Waschbenzin extrahiert, diese Phase wird getrennt gesammelt.

Zum Methylethylketazin in einem 250 mL Rundkolben werden 100 g 38%ige Schwefelsäure gegeben (besser wäre eine höhere Konzentration um die 50 %), eine einfache Destillation aufgebaut und unter Rühren erhitzt. Bereits bei der Zugabe der Schwefelsäure ist ein weißer, feinkristalliner Niederschlag sichtbar. Bei etwa 73 °C fängt die Lösung stark an zu sieden, es dampft das Wasser-MEK-Azeotrop ab, welches so teilweise zurückgewonnen werden kann. Dabei nimmt das Gemisch u.U. eine rötliche Farbe an, welche vermutlich auf Aldolreaktionen des MEK zurückzuführen ist. Die Lösung wird so weit eingeengt bis die Temperatur auf fast 95-100 °C gestiegen ist, dann wird sie erst auf Zimmertemperatur und dann im Eisbad oder Kühlschrank abgekühlt, um die Löslichkeit weiter zu senken. Die ausgefallenen Kristalle werden abgesaugt, mit etwas Ethanol gewaschen (was insbesondere die Verfärbungen des MEKs entfernt) und getrocknet. Der Vorgang wird mit der Waschbenzinphase und 50 mL Schwefelsäure wiederholt.

Ausbeute:

Diesen Prozess habe ich zwei Mal mit insgesamt 1325 mL NaOCl-Lösung durchgeführt. Es wurden etwa 60 g Ketazinphase erhalten. Die finale Ausbeute beträgt 27,44 g Hydrazinsulfat aus der Ketazinphase und 6,69 g aus dem Waschbenzin. Damit ist die Gesamtausbeute 34,13 g d.h. etwa 37 % bezogen auf NaOCl.

Dabei ist anzumerken, dass die Ausbeute mit einer höheren Konzentration von NaOCl verbessert werden kann. Es wurde versucht, die Ausbeute zu erhöhen, indem die wässrige Lösung zusätzlich mit Ethanol versetzt wurde, dabei fiel zwar etwas, aber kaum nennenswert mehr Produkt aus, vielleicht 0,2 g.

Anmerkung:

NileRed1 verwendet 500 mL einer 5%ige NaOCl-Lösung, daher musste ich ein größeres Volumen verwenden.

Die wässrige Phase wird in einem Abfallbehälter für wässrige organische Abfälle gesammelt.

Erklärung:

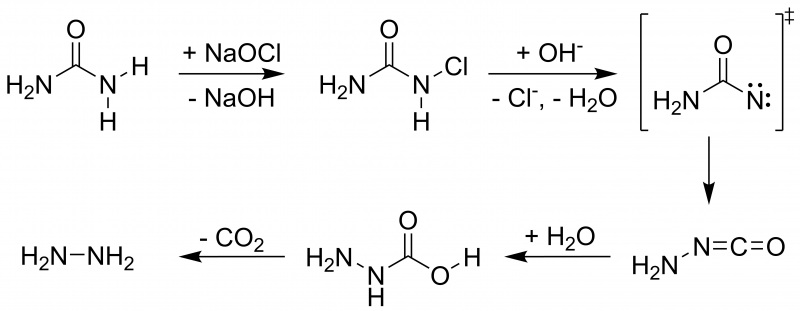

Der Ablauf der Reaktion ähnelt dem der Hofmann-Umlagerung:

Es bildet sich zunächst Chloroharnstoff, aus dem durch Abspaltung von HCl ein Isocyanat gebildet wird. Durch Wasseranlagerung bildet sich eine instabile Carbamidsäure, die zu Hydrazin und Kohlendioxid zerfällt. Das Hydrazin kann mit MEK zu einem extrahierbaren Ketazin kondensiert werden:

und wird mit Schwefelsäure ins Hydrazinsulfat überführt:

Um auf die Anwesenheit von Hydrazin zu testen, wird eine kleine Menge in verdünntem Ammoniak gelöst. Dazu wird etwas Silbernitratlösung gegeben. Hydrazin reduziert die Silberionen zum Metall und bildet so nach einiger Zeit (für mich war es nach fünf bis zehn Minuten deutlich sichtbar) einen Silberspiegel im Reagenzglas. Für die Reinheit kann eine kleine Menge auf etwas Alufolie gegeben werden und dann mit einer Flamme erwärmt. Reines Hydrazinsulfat sollte keine Rückstände zurücklassen.

Die Konzentration des Hypochlorits kann mit Zugabe von Wasserstoffperoxid im Überschuss (bis die Gasentwicklung aufhört) und dem Messen des entstehenden Sauerstoffvolumens bestimmt werden:

NaOCl + H2O2 → NaCl + H2O + O2

Bilder:

Die Lösung nach der Zugabe der Harnstofflösung und etwas Rühren. (Erster Durchlauf)

Während des Erwärmens färbt sich die Lösung kurzfristig gelblich. (Zweiter Durchlauf)

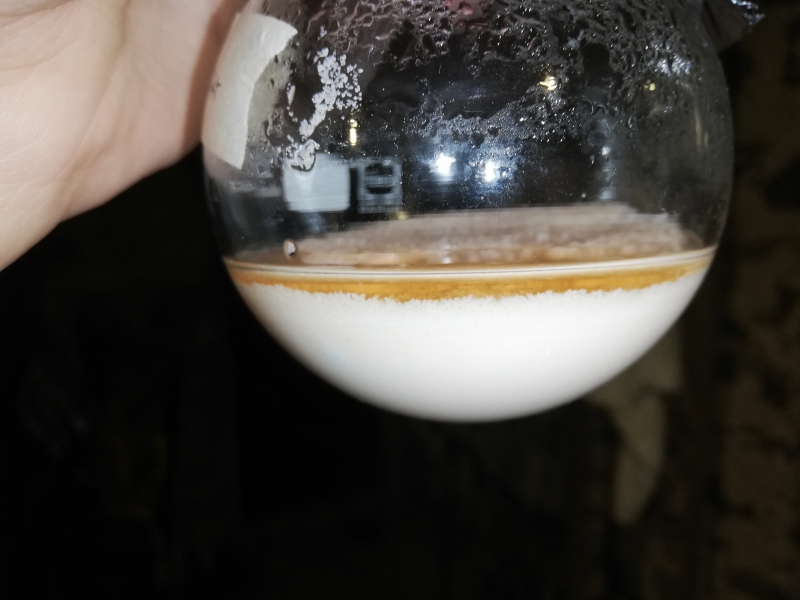

Sofortige Bildung von Hydrazinsulfat bei der Zugabe der Schwefelsäure zum Ketazin.

Nach der vollständigen Umsetzung.

Ein Teil des trockenen Produktes.

Quellen:

https://www.sciencemadness.org/whisper/ ... #pid203955

Klaus Schwetlick u. a.: Organikum. 24. Auflage. Wiley-VCH, Weinheim 2015, ISBN 978-3-527-33968-6, S. 685[/sub]